1948年、ベルギーの画家ルネ・マグリットはパリの画廊で個展を開きました。その個展では、「ヴァッシュの時代 (période vache)」と呼ばれる期間(1947年〜48年)に制作された(当時)最新の作品が発表されました。

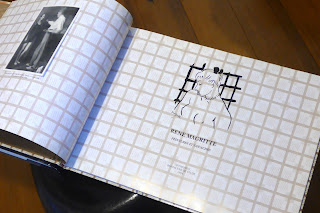

今回ご紹介する本は、1994年にギャラリー・ロニー・ヴァン・デ・ヴェルデ (Gallery Ronny Van de Velde, ベルギー・アントワープ)で開催された、「ヴァッシュの時代」の作品を中心とした展覧会 "Peintures et Gouaches" のカタログです。

このカタログの魅力は、なんといっても『とても凝ったつくり』です。例えば、作品の図版は全て「貼り込み」です。貼り込みというのは、別の用紙に印刷して本に貼り付ける手法。こうすることで本とは異なる用紙や印刷方法で作品を印刷することができるため、作品の再現性を高めたりできます。1980年代以前の画集には、こうした「貼り込み」が使われた魅力的なものもありました。

他にも、複製されたマグリットの手紙がステープラーでとめてあったり、1948年の展覧会カタログ(複製版)が切り込みが入ったページに挟み込んであったり。本文もオランダ語・フランス語・英語の3ヶ国語表記ですし。単なる展覧会の記録ではなく、情報満載の資料集のようなカタログをつくってしまうところに、このギャラリーのマグリット愛の深さを感じます。